支援機関の方へ

株式会社 立川ピン製作所

維持された雇用と守られた伝統、「企業経営」へ生まれ変わった創業89年老舗メーカー

会社概要

- 本社所在地

-

三重県伊賀市

- ホームページ

-

- 創業年月

-

1935年

- 売上高

-

10億円(2023年10月期)

- 従業員数

-

50名(2024年9月時点)

- ファンド事業

-

中小企業再生ファンド出資事業

- 同社に投資を行った出資先ファンド名

-

みえ中小企業再生2号ファンド投資事業有限責任組合(無限責任組合員名 株式会社三重リバイタル)

事業概要

ペン先造りから始まった建築ファスナーの老舗メーカー

立川ピン製作所(以下、当社)は、1935年、鋼ペン先、ピン針、ゼムクリップを製造するメーカーとして発足した。それから約100年が経とうとする現在、当社は三重県伊賀市に本社を置き、工業針を主としたファスニング製品、封函機製品、コミックペンを主とした文具製品を中心にモノづくりを行っている。

-

当社より資料提供

約1000種類の品を揃え、ユーザー目線でお客様の「欲しい」を提供するファスニング事業

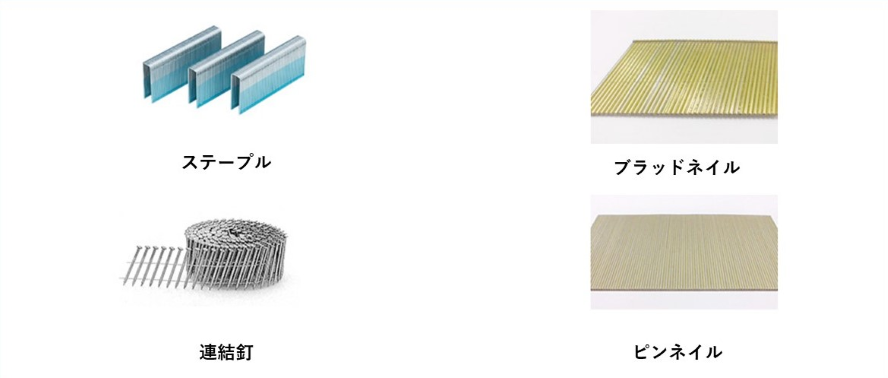

文具店として発足した当社は、現在、建築用工業針の製造販売が主事業である。主製品はタッカーとタッカーの芯にあたる建築用工業針である。タッカーとは、建築現場において、内装素材を打ち付ける際に使用される「建築用のホッチキス」のことである。

建築用工業針は建築現場のあらゆる場面で用いられる。一方で、国内で当製品を主として扱っているメーカーは数少ない。当社は、商社を通さずにハウスメーカーといった製品ユーザーの要望を直接聞き取って細やかに対応している。

こうした多品種少量生産の製造スタイルは他のメーカーは行っていない当社独自のものである。オーダーメイドが叶う工業針メーカーとしてユーザーからの支持を得ている。

-

当社HPより

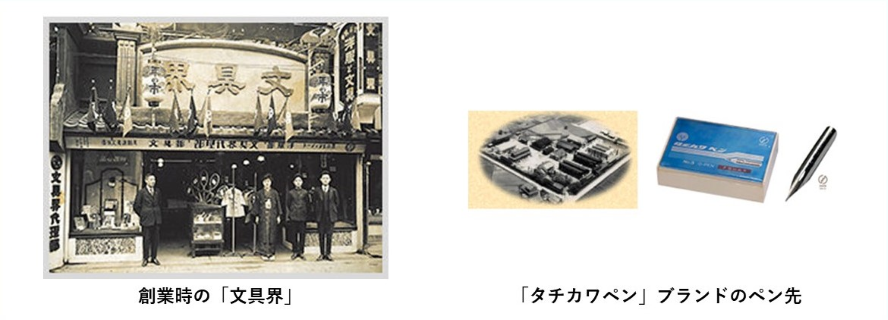

「唯一無二の線画」を書くことができる漫画家愛用の画材「つけペン先」

当社のルーツである文具を承継しているのはペン先を主製品とするステーショナリー事業部である。

ペン先と聞いて、われわれの身近で連想されるものには万年筆がある。万年筆は鉄鋼製のペン先でインクを吸い上げて文字を書くことができる筆記具である。ペン先はペンの先端にかけて細長い切れ目が入っており、この切れ目が筆圧の強弱によって開閉することで、ボールペンなどの他の筆記具では表せない独自の線を描くことができる。

当社のペン先は様々なラインナップを揃えている。中でも、漫画の清書に使用される「つけペン」が主力製品である。当社の「つけペン」は、ペン先が硬く、細くて繊細な線を描けることから、他社製品では表現できない線画を描くことができるとしてプロからも高い評価を得ている。漫画家の浦沢直樹氏も当社の「つけペン」を愛用していることを公言しており、「タチカワ」のブランドは多くの方から信頼を得ている。

-

当社より資料提供

株式会社立川ピン製作所の設立とファンドに出会うまでの経緯

明治時代の1909年に始まった文具総合店

立川ピン製作所の前身は文具総合店であった。当社は、1909年の創業当時,まだ筆記具の中心が筆であった日本において、鉛筆や万年筆などの先進的な舶来品を揃え、洋の東西を問わない品を販売する「文具界」という名の商店から始まった。

その後、2代目が鋼ペン先、ピン針、ゼムクリップを製造するメーカーとして1935年に発足させたのが株式会社立川ピン製作所である。

-

当社HPより

激動の高度経済成長期において、ボールペンに代替されてしまった鋼ペン先の需要

その後、日本経済は高度経済成長期に突入した。当社を取り巻く事業環境も大きな変遷を遂げていった。1950年頃にかけて、新たに登場したボールペンはやがて日本中に普及し、鋼ペン先は筆記具の主役の座からおろされてしまった。

鋼ペン先の需要は衰退していき、国内シェアの60%を有していた当社は主要事業の転換を余儀なくされた。

建築用工業針にて住宅建材市場へ進出し、築き上げていった事業基盤

当社は創業以来培ってきた文具材の開発技術を活かして別の事業領域に進出できないかと考えた。そこで着目したのが、高度経済成長期の最中で成長途上にあった建築資材市場であった。住宅やオフィスビルを始めとした建築需要は旺盛であり、建築資材が必要とされていた。

当時、建築現場における多くの工程を大工が手作業で行っていた日本に対して、海外では建築作業の機械化が進んでいた。そうした海外の知見を得て、当社は釘を連結する機械等を輸入し、工業針の生産を開始していった。

当社は、工業用ステープルを扱う数少ない国内メーカーとして新たなスタートを切った。住宅市場の拡大とともに会社の成長を加速させて、現在の事業基盤を築き上げていった。

バブル崩壊で表面化した長年の一族経営体制が招いた様々な問題

1990年代初頭にバブル経済が崩壊すると、当社も経済不況の大きな煽りを受けた。成長期には工場を建ててモノを造れば売れていた。事業体が大きくなることで生まれる多少のひずみは気にせずとも邁進することができた。しかし、事業成長が停滞した途端、これまで表面化していなかった組織体としての問題があらわとなっていった。

当社は半世紀以上にわたって創業家が経営を指揮してきた典型的な家族経営企業。企業体が大きくなっていっても、“組織経営”へ脱皮することはなかった。企業統治の欠如は様々な問題の引き金となった。

製販分離がもたらした他責思考の「がんばれない」組織

当社は事業成長期の最中、ビジョンも事業計画もないままに傍系の会社を何社も設立させていった。製造と販売の機能が分化していき、組織の縦割り化は深刻な状況にあった。

この時の当社は売り上げ至上主義。売上が順調に伸張している間は目標達成の充実も相まって、組織は一体感をまとっているかのようだった。しかし、事業環境が一転して、売上の成長が止まると、縦割り化した組織はほころびをみせた。製造部門と営業部門は業績悪化の責任を互いに押し付けるばかり。経営陣も会社が直面している現状は見て見ぬふり。

そして、明確な評価基準がなかったことから、「がんばらなくても一緒」「がんばっても変わらない」という風土が社内に蔓延していった。業績低迷と従業員のモチベーション低下は負の連鎖をなした。

現状維持の優先、「ゆでガエルのような状態」

当社の取締役メンバーには創業家の親族が名を連ねていた。指揮系統は上意下達。組織面の問題が表面化されても改善の指揮が下されない。その一方で、従業員たちは波風を立てて経営陣の矢面に立たされるよりは、現状維持でこの場をやり過ごすことに懸命であった。

現・取締役専務の白山義晃氏(以下、白山氏)は、会社が成長していた時期の名残を抱えて事業状況が悪化していっても経営陣を含めて誰一人変化を起こそうとしない当時の状況を「ゆでガエルのような状態だった」と振り返る。

価格競争の激化によりひっ迫していく財務状況

2000年代に入ると、事業環境はさらに激化する。これまで取引先であった商社は、自社ブランドを持ち競合企業へと変わっていった。各メーカーは製造コストを安く済ませられる海外へと拠点を移した。やがて、卸売り業者も海外から製品を直接仕入れるようになり、建材市場は価格競争を加速させた。

当社の強みであった多品種少量生産体制も仇となり、薄利多売で利益率はどんどん低下していった。製販分離で原価管理もおろそかであったため、製品原価よりも安く販売されるケースも横行していった。豊富にあった商品ラインアップは在庫として重荷となった。

中小企業再生支援協議会による再生ファンドの紹介

2008年、金融機関への返済が行えなくなった当社は中小企業再生支援協議会(現 中小企業活性化協議会)の紹介を受けた。

専門家の協力を得て事業再生計画を立案した。しかし、会社が本気で変わろうとする気概は乏しく、いくど計画を立てても達成されることはなかった。業績が回復することはなく、在庫や不動産を現金化するなどの対応で事業継続を図ったものの、2020年、いよいよ資金繰りが厳しい状況に陥り、当社は再生ファンドの支援を受けることとなった。

こうして、当社は、中小企業整備基盤機構や地域金融機関等が出資し、株式会社三重リバイタル(以下、三重リバイタル)が運営するみえ中小企業再生2号ファンド投資事業有限責任組合の支援体制のもと、再出発した。

再生ファンドを活用して

社外取締役への就任とプロ経営者の招聘

2020年、当社はこれまでの株式会社立川ピン製作所を旧会社として清算した。そして、みえ中小企業再生2号ファンドの100%子会社として新会社を設立した。事業と従業員を旧会社から新会社へ承継し、新たな株式会社立川ピン製作所がスタートを切った。このタイミングで、旧会社の社長に代わり、外部から経営人材として大河内幹也氏(以下、大河内氏)を社長に迎えて、立川ピン製作所は新体制を確立した。

三重リバイタル取締役の柏谷仰氏(以下、柏谷氏)は当社の社外取締役に就任し、毎月の経営会議や営業会議の参加を通して、ハンズオン支援を行った。柏谷氏は支援開始当時の状況をこう語った。「当社は品揃えもある。販売チャネルもしっかりしている。事業基盤はしっかりしている。ぬるま湯となってしまった体質をどう改善できるかがわれわれの課題であった」。

柏谷氏は計数管理を中心とした企業統治の強化を再生支援の概要として、当社の強みを活かした事業戦略の策定、オペレーションの見直しなどに取り掛かり、抜本的な改革に取り掛かった。

経営理念の創出

柏谷氏が当社の再生支援に取り組むにあたりまず着手したのが、経営理念の創出であった。長い業歴を持つ当社にはこれまで経営理念が存在していなかった。

経営理念は企業が事業運営を行っていくうえでの根幹となる価値観を明示化したものであり、全従業員の行動指針・判断材料となるもの。大河内氏が中心となり、従業員達もアイデアを出し合い、皆で策定したのが「私たちは、線材加工メーカーとして信頼される商品をお客様に届け、社会に貢献し続ける会社になることを目指します」という企業理念である。

これまでは公私が混同した企業体であったことを省みて、これからは会社のベクトルを外側へ向けて、社会の公器となることを誓い、経営陣と従業員が一体となり事業再生へ踏み出した。

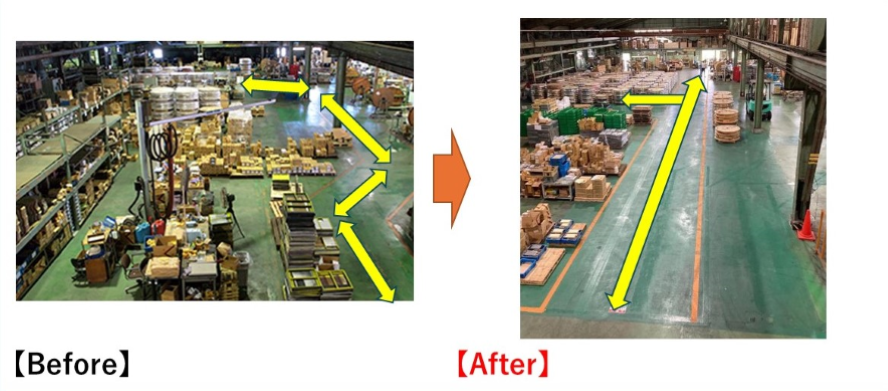

工場の再生改革へ着手

大河内氏は新社長へ就任直後、全国の現場を回った。仙台、東京、名古屋、大阪、福岡に点在する営業所、そして、三重県にある工場に訪れた。特に、重点的な対応が必要だと感じたのが工場の管理体制であったという。

従業員のモチベーションが低いこと、過剰な在庫が滞留していること、その在庫が整理されていないことによって導線が塞がっていること、これらの問題の改善から着手することを考えた。

大手メーカーにて勤務経験 八田氏を工場長候補として採用

工場の管理体制の改善が当社の優先的な課題であった一方で、大河内氏は会社全体の事業戦略を策定し実行する立場にあった。工場の管理者として常駐し、改善の指揮を執ることはできなかった。

そのために、課題が山積した工場の立て直しを一任できる、新たな工場長候補の採用を決断した。そうして、採用募集に応募してきたのが後に当社の代表取締役社長に就任する八田俊和氏(以下、八田氏)であった。

八田氏はルネサスエレクトロニクス株式会社の子会社であるルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社に約40年間在籍し製造部長を歴任したキャリアを有する人物であった。大河内氏と柏谷氏の採用面接の元、当社は八田氏を採用し、副工場長を経てもらい、間もなく工場長へと任命した。

八田氏による工場の改善

工場長に就任した八田氏は、工場の業務改善に取り掛かるにあたり、5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)活動に取り掛かった。過剰在庫に溢れ、作業域や材料置き場の区分がなく、作業導線も確保されていなかった工場に対して、レイアウトを抜本的の変更し、不要物撤去、設備移設、整理をほどこしたことで作業導線を確保した。このことで生産性と安全性が向上した。

八田氏は月に1度しか行われていなかった朝礼を毎日実施した。そこで、製品製造の管理目標を数値化し、グラフにして従業員達と共有した。目標を到達できなかった部門についてはなぜできなかったのかを、目標が達成できた場合にはその要因を追求していった。

工場の実施体制において根本的な問題としてあったのが、各自が自分のラインでしか作業を行っていない単能工化が蔓延していたことだった。八田氏は「組織としてものづくりを行うこと」を従業員に説いた。自分の作業が終わっても別のラインが作業中であれば協力しに行って助け合う多能工化の取り組みを導入した。

八田氏の改革によって工場には効率化がもたらされた。製品製造の納期は劇的に短縮された。限られた人員でより多くの製品を生産し、製造コストを抑えた。生産管理が徹底され、作業ミスが減ったことで欠陥品を削減できた。

八田氏の一連の取り組みを見ていた白山氏は「改善を図ったことで工場の姿はみるみるうちに変わっていった。やったらやるだけ変わって、良い方向に進んでいく。従業員が皆ひとつの方向に向いていくようになった」と会社の変化を述べた。

製販一体となった組織体制で黒字回復を達成

工場の業務改善を中心にコスト管理の意識が会社全体に浸透していった。一方で、柏谷氏、大河内氏は営業面についても改善の取り組みを行っていった。

現、取締役営業部長の細川修氏(以下、細川氏)は「柏谷さんの指導を受けて営業部も大きな意識改革がもたらされました。カテゴリー別、販路別にそれぞれ網の目のように利益率を算出し、なにで儲けている会社なのかをハッキリとさせました」と当時を振り返る。

こうした費用面と販売面での計数管理を徹底させたことで、当社は再生ファンドが入った1期目から黒字転換を達成することができた。

為替変動による赤字転落、ピンチをチャンスに筋肉質な財務体質へ

しかし、2期目では急激な円安への転換もあり、再び厳しい事業環境にさらされることとなった。当社の仕入先は台湾を始めとした海外企業が多くを占めていた。為替相場が円安に振れると、仕入れ価格の高騰に直結した。1期目に築いた利益は2期目の赤字で相殺されてしまった。資金繰りの懸念から三重リバイタルは当社への追加融資を決断した。

当社は円安によるこの苦しい事態も改革のチャンスへ繋げようと奮闘した。製販分離した縦割りの会社組織にも抜本的な見直しを行った。利益を捻出するには、製造部はいくらで材料を仕入れて、どのくらいのコストで製造する必要があるか、営業部はどの売り先に対していくらで売って、どのくらいの利益を算出しなければいけないのか、部門間をまたいだ会議を実施し、製販一体となって、両者が納得のもと、仕入れから販売を行った。

抜本的な仕入先の見直しを行い、円安にも耐えられる筋肉質な財務体質を築いていった。台湾へ偏重しつつあった仕入先は中国や東南アジアへも広げ、それぞれの会社と仕入れ条件の見直しについて交渉を詰めていった。

「円安に振れることで円高時では隠れていたものがクローズアップされて見えてくる。現れた問題点に対して対策を打つことで、ピンチをチャンスに変えて、会社も強くなっていった」と八田氏は当時の状況を振り返った。

見えてきた正常化への兆しと再生支援の終了

三重リバイタルが当社への支援に入り、様々な困難のたびに経営陣と従業員は話し合いを重ねて、業務改革を行い、会社は一丸となって試練を乗り越えていった。

当社は、3期目には再び黒字へ転換させることに成功した。会社の財務体質も健全性を取り戻し、新たに金融機関から借り入れを行えるまでに持ち直すことができた。

2024年3月、当社は金融機関からの融資を資金源に、再生ファンドへ債務を返済するとともに、再生ファンドが取得していた株式を当社経営陣が買い戻すことで、再生ファンドからの支援を卒業した。

八田氏を社長に、白山氏を取締役専務、細川氏を取締役営業部長に据えた新しい経営体制

再生ファンドからの支援終了を期に、大河内氏は当社を退任した。代表取締役社長の役職は工場長として採用された八田氏へ引き継がれた。取締役総務部長だった白山氏は取締役専務へ、営業部長だった細川氏は取締役営業部長へ昇格する形で新た経営体制となった。

白山氏と細川氏は、新体制の立川ピン製作所の経営陣として、それぞれ次のようにこれからについて語った。

白山氏「社歴も40年になって、この会社で1番長い存在にもなってきた。八田さんは社長といえども入社は3年目。専務として社長をサポートしていかなければいけない。一方で、過去の良くなかった時代の会社も知っている。今後は同じ過ちを繰り返さないよう言うべきことは言ってかなければいけない。会社は従業員のものだから、しっかりと収益を得て給料を上げていく必要がある」。

細川氏「ファンドが入ると聞いた当初はリストラを覚悟している従業員もいた。ところが、実際は全く違い、雇用を大事にしてくれた。今では従業員の意識も大きく改革された。計数管理のもと、会社として“これを売っていく”というものも見つかった。営業部が会社を推進させるという気持ちで頑張っていきたい」。

守られた伝統技術、将来の漫画家を応援するペン先職人

当社は、一度は倒産の危機を迎えた。三重リバイタルが再生支援へ入ることで経営危機から脱することができた。一連の再生支援が守ったのは、約50名の当社社員の雇用と、1935年から現在まで続くつけペン作りの伝統技術である。

1871年に日本へ輸入されて、1950年代に繁栄を極めたつけペン。しかし、現在、つけペンを製造する工場は当社を含めて全国に2社のみである。当社工場では6人の作業員が月に20万本のつけペンを製造している。ほとんどが手作業で行われている。6人は日本のつけペン作りの伝統技術の伝承者である。チームリーダーはこの道30年のつけペン職人。世界へ誇る日本のカルチャーとなった漫画文化を下支えしている。

当社はつけペンの普及を目的とした漫画体験イベントを主催している。イベントへは漫画家を志すこども達も参加している。あるテレビ取材にて、チームリーダーは「漫画家の夢に向かって頑張っている若い人達がいる。その人たちの夢を叶えるようなペン先を作れたらうれしい」と語った。

今後の事業の展望について

海外展開へ向けた準備

現在、当社は海外への販路開拓を目指して試行錯誤を続けている。漫画文化が世界へ普及し、日本のつけペンの需要は海外で高まっている。当社は海外輸出用のパッケージングも考案しJETRO(日本貿易振興機構)へも商品登録を行ったところである。

また、「海外ではタッカーの需要も高い」と細川氏は言う。「日本では独自の機能特化が進んでしまったけれども、海外は汎用的なタッカーが求められている。ぜひ、弊社の技術をもって輸出に打って出たい」と続けた。

先行きの見えない物価高騰や極端な為替変動。足元の新設住宅着工戸数は減少の見通しで、国内の住宅需要は飽和状態である。当社を取り巻く事業環境は予断を許さない状況である。しかし、八田氏は「経営改善はまだ道半ば」と自戒を込めつつも、会社の成長に向けては意欲的である。「円安の苦しい状況にもしっかりと対策を打って筋肉質な財務基盤を作れた。海外企業との既存の供給網を活かして世界へ向けた販売体制を整えていきたい。今は燃えていますね」と八田氏は語った。

社長からのメッセージ

現在の社会情勢は急激に変化しています。従来のままのやり方では生き残ることができません。「どうすればできるだろうか?」をみんなで考え、発想の転換をもたらすことで解決策は必ず見えてきます。創意工夫と改善を絶え間なく続けて、日々進化し続けることが大切です。

そして、利他の精神を持つことです。近江商人の「三方よし」の理念があります。売り手(自社)と、買い手(顧客)と、世間(社会)がより豊かになるための商売をすることであるが、私はここに仕入先(海外ベンダー)をプラスして、『四方よし』と考えています。自分の利益だけを考えるのではなく、相手に尽くそうとする心が大切です。

ファンド運営者の声

同社に投資をするに至った判断のポイント

同社は1943年に設立した業歴の永い会社で、当初より漫画用のペン先や建設用のステープルなど市場シェアの高い製品を製造する事業基盤のある会社との認識は持っており、潜在的な事業性は十分あると判断していました。

ただ、これまで創業者一族による経営が長期間続き、経営体制がぬるま湯化してガバナンスが欠如してきた上、業績も悪化してきたことから、再生ファンドによる支援が必要になったものと思います。

中小企業再生ファンドの視点からみた同社の成功要因

再生ファンドによる支援後は、これまでの創業者一族による経営体制を刷新し、業界経験のある経営者を含めた外部人材の積極的な採用や、企業理念の創設、組織や事業計画の見直し、社員のモチベーションを上げるための業績評価制度の導入を行った他、将来の経営人材に対しては再生ファンドから直接経営指導を行ったことで、不安なく独り立ちして自主再建できたものと思います。

株式会社三重リバイタル 柏谷 仰

-

※

この事例は取材した当時の内容をもとにとりまとめを行っているものです。

従いまして、現在の企業様の事業内容等と異なる場合がございますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。