支援機関の方へ

株式会社Liberaware

誰にとってもあたりまえに安全な社会を目指して

会社概要

- 事業内容

-

ドローンとAIを活用したインフラ点検ソリューションの提供

- 本社所在地

-

千葉県千葉市中央区中央三丁目3番1号

- URL

-

- 創業年月

-

2016年8月

- 売上高

-

14億円(2025年7月期)

- 従業員数

-

107名(2025年7月期末時点)

- ファンド事業

-

起業支援ファンド出資事業

- 同社に投資を行った出資先ファンド名(無限責任組合員名)

-

千葉道場ドローン部1号投資事業有限責任組合

(DRONE FUND株式会社)

BIG2号投資事業有限責任組合

(Bonds Investment Group株式会社)

みやこ京大イノベーション2号投資事業有限責任組合

(みやこキャピタル株式会社)

事業概要

狭くて、暗くて、危険な見えない空間の情報をドローンとデータで可視化

株式会社Liberaware (以下、当社)は、ドローンなどのハードウェア技術と、撮影画像・映像等の加工・処理・管理といったソフトウェア技術を組み合わせ、インフラ施設等に向けたDXソリューションを提供する企業である。

当社は「見えないリスクを可視化する」というビジョンを掲げ、インフラ・プラント業界や建設業界などに対し、設備点検における省力化・省人化・安全性向上のニーズに対応している。人が立ち入ることが困難または危険な場所においても、当社は自社の技術力とノウハウを活かし、ハードウェアからソフトウェアまで一貫した自社開発によるソリューションを提供している。

ハードウェアとソフトウェアを融合した総合的なDXソリューション

当社製品のドローン「IBIS2」は、狭く、暗く、危険な環境においても接近目視と同等の調査・点検を可能にする。20cm四方程度のサイズで、防塵性を備え、屋内の暗所や狭小空間、鉄粉が舞う粉塵環境などでも安定した飛行を実現する。

-

「IBIS2」がダクト内部を点検する様子 当社提供資料より

「IBIS2」で撮影した動画データをもとに、当社が提供するソフトウェア「LAPIS」は、データ管理プラットフォームであり、狭所・暗所の設備状況のデータ解析(3D化)する機能を提供している。さらに、「LAPIS」を基盤とした関連会社CalTa株式会社のソフトウェア「TRANCITY」は、鉄道業・建設業向けにインフラおよび設備の維持管理に活用できる時系列データを提供している。

「IBIS2」のレンタル・販売によるプロダクト提供と点検ソリューションは「ドローン事業」、2つのソフトウェアサービスは「デジタルツイン事業」として展開し、当社はハードウェアとソフトウェアを融合した総合的なDXソリューションを提供している。

-

当社プロダクト「IBIS2」 当社提供資料より

「IBIS2」は「狭くて、暗くて、危険な」かつ「屋内空間」において活用されている。竣工から長期間が経過したインフラや設備では、図面が残っていない、あるいは更新されていないケースが多く、設備トラブルの原因把握が困難となる課題が存在する。当社は「IBIS2」とその他データ取得機器を併用し、3次元データを生成する。狭小空間に特化した独自の画像処理技術とBIMデータ生成技術を組み合わせ、人が入れない環境も含めた設備全体の図面化を実現し、これらの課題を解決している。

下水道点検のための新たなプロダクトとして需要拡大

2025年1月28日に発生した埼玉県八潮市道路陥没事故では、「IBIS2」が重要な役割を果たした。大規模な陥没により下水道管内の状況確認が困難を極めた。その中、「IBIS2」が下水管内を飛行し、内部映像の撮影に成功したことで、行方不明となっていたトラックのキャビン部分の発見につながった。

この出来事を契機に、「IBIS2」はインフラ点検に活用できるドローンとして広く認知され、自治体や公共事業、下水道関連企業などからの調査依頼が相次いでいる。これまで導入実績がなかった公共インフラ関連機関においても、2025年5月から7月の第4四半期だけで12セットの導入が進み、需要が拡大している。

株式会社Liberawareの設立とファンドに出会うまでの経緯

社会課題解決を意識した原体験

「社会課題を解決したいと強く意識するようになった原体験は2011年の東日本大震災であった」と話す当社代表の閔 弘圭氏(以下、閔代表)。当時、千葉大学の研究員であった閔代表は、福島第一原子力発電所事故の復旧に向けた、原発内部を調査するロボット開発プロジェクトに関わっていた。

このプロジェクトを統括していたのが、後に株式会社自動制御システム研究所(現:株式会社ACSL)を創業する千葉大学名誉教授の野波健蔵氏であった。閔代表は野波氏が統括する本プロジェクトのもと、ドローン技術との関わりを深めていった。

インフラ点検に特化したドローンプロダクトの開発を目指して起業

プロジェクトでは、原発屋内でドローンを飛行させることを目標に、様々な実証実験が行われた。しかし当時は、ドローンの機体に大型の演算用のCPUやセンサーを搭載しなければならず、現場の実用化にいたらなかった。

閔代表は、屋内飛行ドローンをプロダクト化できなかったことに、やりきれない思いを抱いた。同時に、大学の研究がプロダクト化を目的としていないため、実用化にいたらないというもどかしさも感じていた。

このやりきれない思いは、プロジェクトを統括していた野波氏も同じであった。野波氏は、それから、ドローンの社会実装を目指して、2013年11月に株式会社自動制御システム研究所を設立した。

閔代表は、研究開発プロジェクトを通じて、様々なインフラの状況を知った。危険な環境で人が直接点検作業を行っている状況を目の当たりにし、「ここにドローンを飛ばすことができれば」という思いを強く抱くようになった。こうして、インフラ点検に特化したドローンプロダクトの開発志向が明確になっていった。

そして2016年8月、閔代表はロボット工学研究室のメンバーとともに、株式会社Liberawareを設立した。

小さいドローンの開発に着目

「研究員時代、実証実験を進める中で、現場からは『ドローンは小さい方が良いよね』という声を多く聞いた」という閔代表。しかし、当時の技術では小さいドローンの開発自体が非常に困難であり、特に国産部品のみで構成するとなると、技術面、調達面の両方で高いハードルがあった。

当社は設立当初、自動運転車椅子に関連するソフトウェアやシステム開発などの受託事業を中心に展開していたが、初期の受託事業が完了した折をみて、本格的にドローン開発へと舵を切り、資金調達を開始した。

会社設立直後、当社は金融機関からの融資を受けて事業を開始したが、ドローンの開発にはより多くの資金が必要であった。そのため、投資家からの資金調達活動にも取り組んだ。

千葉功太郎氏との出会い、DRONE FUND株式会社からの出資

一方、同時期に実業家の千葉功太郎氏は、「ドローン前提の社会」というビジョンを掲げ、「日本から世界で戦えるドローン企業を育成」を掲げた、日本初のドローン特化型ファンド「千葉道場ドローン1号投資事業有限責任組合」の設立に向けて動いていた。このファンドは、ハードウェアからソフトウェアにいたるまで、主にシード期のドローン関連スタートアップを対象とするベンチャーキャピタル(以下、VC)である。

国内でのドローン開発がまだ黎明期であった当時、“不安定な環境下でも飛べるコンパクトなドローンの開発”という難題に対して求められる性能を整理し、国産部品でプロダクト開発に取り組んでいた当社に、千葉氏は強い魅力を感じたという。

共通の知人を通じて閔代表と千葉氏は出会い、話し合いを重ねた結果、2017年、当社は独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資し、DRONE FUND株式会社(以下、DRONE FUND)が運営する千葉道場ドローン部1号ファンドをリード投資家とし、複数社より総額5,800万円の出資を受けた。そして、当社は本格的な小型ドローンの開発に着手した。

ベンチャーファンドを活用して

資金調達を行い、「IBIS」開発の体制を本格化

当社は、創業時に金融機関からの借り入れを受けて事業を開始したが、狭小空間点検用ドローン「IBIS」の開発には、より多くの資金が必要であった。そこで、シードラウンドでのエクイティ調達に加え、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)から採択された補助金も活用し、開発体制を強化した。

日本製鉄株式会社との実証実験、ニデック株式会社との共同開発

試作品が実証実験段階にあった当初は、住宅の床下や天井を点検する装置として開発を進めていた。その折、当社に声をかけたのが日本製鉄株式会社であった。製鉄所の点検は高い危険を伴う現場であり、人の作業をドローンに置き換えることは、安全性の向上に直結する。当社が掲げる「誰もが安全な社会を作る」というミッションとも一致しており、製鉄所での実証実験が始まった。

「実際に、日本製鉄さんの現場でドローンを利用すると、モーターに粉塵が詰まり壊れてしまうという課題が浮かび上がりました。市販のモーターでは限界があり、小型防塵モーターを新たに開発する必要がありました」と、閔代表は開発の苦労を振り返る。

当社がこだわったのは、国産性のドローン。複数のメーカーへ開発協力を依頼したが、なかなか応じてもらえなかった。そうした中、展示会で当社の取り組みに興味を示してくれたのが、日本電産株式会社(現:ニデック株式会社)であった。当時、まだ世の中には存在しなかった小型防塵モーターの共同開発が始まった。「IBIS」の開発開始からちょうど1年が経った2019年4月、プロダクトがついに完成した。「IBIS」のレンタルサービスを市場にリリースすることができた。

偶然の巡り合わせを力に変えた起業家精神

創業間もない当社が、日本製鉄株式会社やニデック株式会社といった日本を代表する大企業と協業ができたことについて伺うと、閔代表は「こればかりは運でした」と振り返る。ニデック株式会社は、かつてパソコンのハードディスク内のモーターを開発していたが、ハードディスクの衰退に伴い、その技術を転用できる新たな用途を模索していた。ニデック株式会社の「小型モーター技術を活かしたい」というシーズと、当社の「粉塵環境でも使える小型モーターが必要」というニーズが一致し、共同開発へといたった。

しかし、こうした偶然だけでなく、閔代表の起業家としての推進力と、社会課題の解決に向けた当社の明確なミッションが、多くの人を巻き込み、協力を得る力の源泉となっていたことは間違いない。

DRONE FUND大前氏によるマーケティング支援

シードラウンドを牽引した投資家であるDRONE FUNDから社外取締役として当社へ就任したのが、同社の共同創業者の大前創希氏である。当社の定例会義へ出席し、資金調達からマーケティング戦略、採用戦略にいたるまで幅広く助言を行った。大前氏は、当社のサービスの販売戦略を振り返って、「当時はドローン市場全体として、ドローンの買い手側のニーズが確認できないことがドローンメーカーにとっての課題であった」という。

「IBIS」のレンタルサービスについては、「どの分野で活用してもらえれば一気に小型ドローンが普及するのかがわからず、ターゲットは網羅的にあたっていた」という閔代表。

現場に根差した検証と改良

当社が展開したのは「壊し放題」というサービスであった。ユーザーがドローンの操縦の際に「IBIS」を壊してしまっても、当社が無料で修理サービスを行った。このサービスを通じて、多くの事業者にドローンをより身近な存在として利用をしてもらいたかった。当社としては「IBIS」の機体のどの部分が壊れやすいかというデータを収集する目的もあった。

そして、実際のユーザーのユースケースを通して現場から上がるニーズの声に対して、小型ドローン点検という解決策がどの事業領域に強く必要とされているのかを探るニーズ検証の手段としての狙いがあった。

「我々はドローンメーカーとしては、おそらく最も現場に入っている」と語る閔代表。「現場では何が本当に必要とされているのか。顧客とともに現場に入り、顧客が求めるニーズの本質を徹底的に突き詰めてきたことが、当社の強みであると思う」と振り返る。

現場のニーズを踏まえて、「IBIS」の機体の改良を重ねてきた。例えば、当初は「IBIS」が取得したデータをWi-Fi通信でダウンロードしていたが、時間がかかり現場では実用的ではなかった。そのため、直接機体にケーブルを接続する仕様へと変更するなど、様々な試行錯誤を繰り返してきた。

現場の課題を起点に見えてきた成長戦略への兆し

大前氏は、当社が成長戦略の活路を見出すまでの過程を振り返り、「ペインが強くて、お金を払ってでも解決したい領域はどこかということを改めて突き詰めていった」と語る。

鉄鋼業や重工業などのプラント点検分野の現場では、人が入る際、安全確保のためにプラントを1週間程度停止しなければならないケースがある。一方、「IBIS」を活用することで、点検期間を3日程度に短縮できる可能性があり、結果として逸失利益の削減につながると考えられる。

こうした現場の声や運用実態を踏まえ、ドローンによる点検の価値をどう示していくかという営業戦略の方向性が少しずつ形になっていった。「そのためには、ドローンが取得するデータそのものの価値がより重要になっていった」と大前氏は振り返る。

当社は、様々な補助金を活用しながら実証実験を繰り返す中で、現在のソフトウェア事業とハードウェア事業の骨格を形成していった。「IBIS」のレンタルサービスにおいては、3次元化などの画像処理技術を活用したソフトウェア「LAPIS」を開発。さらに、JR東日本スタートアップ株式会社との合併会社であるCalTa株式会社を設立し、インフラ事業者向けにDXを推進するデジタルツインの展開を進めていった。

IBIS2開発ニーズと資金リソースのジレンマ

「『IBIS』を最初にリリースしてから、『IBIS2』が世の中に出るまで、結局4年くらいかかりました」と語る閔代表。成長戦略を見出し、「IBIS」の抜本的な設計見直しを図りたいと考えていたが、まとまった開発資金の調達には大きな困難が伴ったという。

当社が協力メーカーに部品の製造を依頼する際も、一般的には年間数千単位の発注が前提となる中、「IBIS2」の量産計画ではその水準に届かず、現実的な発注数とのギャップを埋めるために、小型ドローン市場の将来性を丁寧に説明しながら、地道な交渉を重ねて協力関係を築いていった。

資金調達難とDRONE FUNDのファイナンス支援

一方、2020年から2023年にかけてはコロナ禍の影響もあり、スタートアップの資金調達環境は“冬の時代”と言われていた。先行きが不透明な中で、成長ステージのスタートアップに積極的に投資を行うベンチャーファンドは少なかった。当社も例外ではなく、資金調達には苦労した。

DRONE FUNDは、千葉道場ドローン部1号ファンドおよび2号ファンドを通じて継続的に当社へ出資を行ってきたが、既に追加出資には限界があった。2022年から始まった「IBIS2」の開発に向けた調達ラウンドでは、目標としていた10億円以上の資金調達を実現するために、新たな投資家やVCからも出資してもらう必要があった。

この局面で、大前氏は多くの投資家やVCを当社に紹介し、資金調達活動を積極的に支援した。また、DRONE FUNDがこれまで継続して当社へ出資しているという事実が、当社の信用力を高め、他の投資家にとっての呼び水としても機能した。

最も苦しかったシリーズDラウンド

一度の調達で目標額を集めることはできなかったが、事業会社や金融機関が運営するファンドからも出資を募り、最終的にこの調達ラウンドは1年以上の期間を要した。

「2023年は本当に苦しい局面でした」と閔代表は振り返る。「IBIS2」の開発資金を投入しながら、月単位で資金を繋ぐような自転車操業の状態が続いた。「知り合いの投資家から、ワンショットで5,000万円や3,000万円の出資を受けながら、なんとか資金を確保していました」という。

最終的には、当社への出資を目的とした個人投資家向けのターゲットファンドを組成することで、まとまった資金を調達することができ、目標額の達成にいたった。

大幅な製品改良を実現した「IBIS2」

そして2023年6月、屋内狭小空間に特化した点検用ドローン「IBIS2」を市場にリリースした。「IBIS2」では、修理のしやすさを中心に抜本的な改良を施した。特定のパーツを交換するだけで修理が完了するモジュール構造を採用し、メンテナンス性を大幅に向上させた。加えて、ハードウェア・ソフトウェア両面で機能のグレードアップと品質の安定化を図り、よりサービス展開しやすい機体へと進化させた。

「IBIS2」が技術者の原点を社会実装へとつなげた

2024年3月、「IBIS2」は福島第一原子力発電所1号機の原子炉核容器内の内部調査に成功した。これは2011年の原発事故以来、初めての快挙であり、閔代表が研究員時代に関わったプロジェクトで実用化にいたらなかったドローンによる内部調査を、13年越しに「IBIS2」で実現した瞬間でもあった。

株式上場とIR戦略

2024年7月、当社は東証グロース市場への上場を果たした。上場を経ての意識の変化について、閔代表は「株主が一般投資家になったことで、対応の難易度が上がった」と語る。現在の時価総額フェーズにおいては、個人投資家への認知度向上を優先課題として位置付けているという。

当社が公表している2025年7月通期決算説明資料によれば、上場初年度から直近の決算期にいたるまで、IR発信回数は累計63回、個人投資家向説明会は8回、機関投資家との面談は年間累計65回にのぼるなど、積極的なIR活動を展開してきた。その結果、株主数は前期末の2,500名から、今期末には19,200名へと大幅に増加した。

また、同資料で発表された決算内容では、当社は創業以来初の経常黒字を達成した。今後の業績予想においても、さらなる売上成長の見通しを示している。

こうした成果を背景に、当社がこれまで一貫して訴え続けてきた「小型ドローンによるインフラ点検の必要性」は、いまや社会的な関心と期待を集めるテーマへと広がりつつある。

今後の事業の展望について

新たな社会インフラ領域へ

今後の展望について尋ねると、「現在取り組んでいるインフラのドローン点検領域は、市場があるのは間違いない。愚直に「IBIS」をやり続け、今後、より大きな領域に挑戦していきたい」と閔代表は語る。

具体的には、現在の「IBIS2」のさらなる機能向上を図りながら、新たな業界や領域への展開を視野に入れている。直近では、前期第4四半期において、上下水道分野でのドローン点検のユースケースが増加傾向にあり、今後も導入数の拡大が見込まれている。

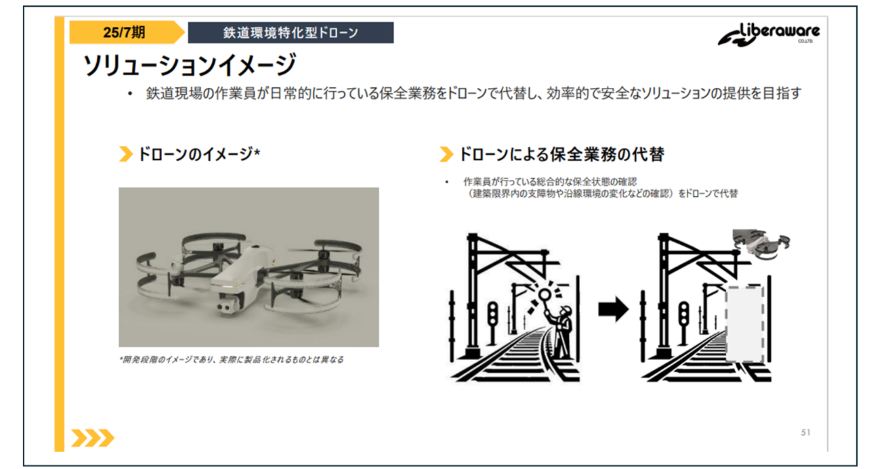

また、国家プロジェクトとして採択されたSBIR(Small Business Innovation Research)では、「鉄道事業における人手不足や安全性の課題を解決するための鉄道環境に特化したドローンソリューションの開発事業」が進行中である。当社を含むJR東日本、CalTa、KDDI Smart Droneの4社がコンソーシアムを組み、鉄道現場の保全業務をドローンで代替し、効率的かつ安全なソリューションの提供を目指している。

-

鉄道環境特化型ドローンのソリューションイメージ 当社決算説明資料より

本プロジェクトは2024年4月に始動しており、事業化が実現すれば、国内の鉄道事業者を対象とした点検ドローン市場だけでも、約2,000億円規模のポテンシャルがあると見込まれている。

「誰もが安全な社会をつくる」という理念のもと、現場に根差した技術を磨き続けてきた当社の歩みは、社会インフラ点検の在り方そのものを、少しずつ変え始めている。

代表から起業家を志す方へのメッセージ

とにかくあきらめないことが大事です。弊社もこれまで厳しい状況に何度も直面してきました。そんな時は、もう“しぶとさ”しかないと思います。

私たちは社会課題を解決するサービスをやっているという強い想いがあります。時には資金調達が上手くいかないことや、市場に製品を思うように受け入れてもらえない場面もありました。それでも「このサービスは、だれがみても社会に必要なものだ」と自分を奮い立て、怒りすらも原動力に変えて、諦めずにここまでやってきました。

ヒトの問題にしろ、カネの問題にしろ、その瞬間の状況的な問題は、冷静に考えて選択をすれば、なんとか改善できるはずだと思います。選択をして前に進むことをあきらめた瞬間、その選択肢はなくなってしまうので、この状況をどう改善していくべきかということをあきらめずに考え続けてください。

-

当社代表 閔 弘圭氏 当社提供資料より

ファンド運営者の声

同社に投資をするに至った判断のポイント

DRONE FUNDがLiberaware社に投資を決定した最大の理由は、「ドローン・エアモビリティ前提社会」の実現に欠かせない“社会実装力”と“現場に根ざした技術力”を兼ね備えていた点にあります。創業者の閔弘圭氏が、東日本大震災を通じて「人が入れない場所の安全を守りたい」と強く感じた原体験は、社会課題を解決するという明確なミッションにつながっており、当ファンドの理念である「テクノロジーによる社会変革」と深く共鳴していました。また、狭小空間点検ドローン「IBIS」シリーズに見られるように、ハードとソフトを一体的に開発する姿勢は、他にはない独自の強みです。さらに、日本製鉄様やニデック様といった大企業との協業を早期に実現された点も、実行力と信頼性を証明するものでした。社会課題への真摯な向き合いと技術の磨き上げ、その両輪が高く評価され、投資判断へとつながりました。

起業支援ファンドの視点からみた同社の成功要因

Liberaware様の成功の原動力は、「現場に根ざした開発姿勢」と「社会課題への一貫した想い」にあると考えています。私たちDRONE FUNDでは、技術そのものよりも、“誰の課題を、どのように解決するのか”というストーリーを重視しています。同社は創業初期からお客様とともに現場へ入り、リアルな課題を丁寧に拾い上げることで、製品の改良と市場の開拓を同時に進めてこられました。その積み重ねが「IBIS2」の開発やデジタルツイン事業の展開につながり、確かな成果を生み出しています。また、コロナ禍や資金調達の難局を乗り越えながらも、「誰もが安全に働ける社会をつくる」という理念を決して揺るがせなかった姿勢が、多くの支援者の共感を呼びました。社会的意義と事業成長を両立させるその在り方は、起業支援ファンドが目指す理想像のひとつです。

DRONE FUND株式会社 大前 創希

-

※

この事例は取材した当時の内容をもとにとりまとめを行っているものです。

従いまして、現在の企業様の事業内容等と異なる場合がございますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。