支援機関の方へ

株式会社QPS研究所

「九州に宇宙産業を根付かせたい」強い想いから生まれた宇宙のパイオニア

会社概要

- 事業内容

-

小型合成開口レーダー(SAR)衛星を用いたリモートセンシング事業

- 本社所在地

-

福岡県福岡市

- ホームページ

-

- 創業年月

-

2005年6月

- 売上高

-

16億円(2024年5月期)

- 従業員数

-

51名(2024年5月期)

- ファンド事業

-

中小企業成長支援ファンド出資事業

- 同社に投資を行った出資先ファンド名(無限責任組合名)

-

リアルテックファンド3号投資事業有限責任組合(UntroD Capital Japan株式会社)、おおいた中小企業成長ファンド投資事業有限責任組合(大分ベンチャーキャピタル株式会社)

事業概要

九州の地で生まれた大学発の宇宙工学ベンチャー

株式会社QPS研究所(以下、QPS研究所)は、九州の地に宇宙産業を根付かせるべく、九州大学教授であった八坂哲雄氏(以下、八坂氏)と桜井晃氏、三菱重工株式会社のロケット開発者であった舩越国弘氏の3名によって2005年に設立された。小型衛星研究・開発をベースに、様々な技術開発を行っている。

時間帯、天候を問わず地球観測データを取得できるSAR衛星

QPS研究所は、小型SAR衛星の開発と製造、運用を行い、衛星により取得した地球観測データおよび画像の提供を主な事業としている。

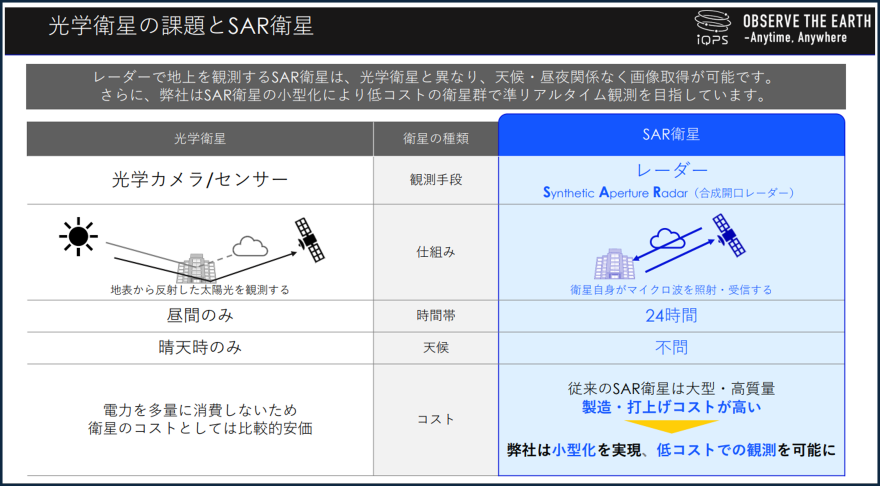

人工衛星による地球観測データの取得手段は大きく2つに分けられる。光学センサを利用したものと、マイクロ波を用いるSARを利用したものである。前者の技術を搭載した衛星は光学衛星と呼ばれ、後者はSAR衛星(和名:合成開口レーダー)と呼ばれる。

光学衛星の特徴はデジタルカメラと同様に太陽光を光源にカラーの地上データを取得できる。しかし、雲のような遮断物が入る悪天候時や観測地点に太陽光が届かない夜間には観測データの取得が著しく制限される。

一方で、SAR衛星は、衛星から放射するマイクロ波の反射情報から地表を観測するため、天候や時間帯に左右されずに常時地球を観測できる利点を持っている。

-

当社小型SAR衛星6号機が撮影した実際の画像(2023年7月20日、神奈川県横浜市)(QPS研究所有価証券報告書より)

QPS(Q-shu Pioneers of Space)研究所は小型かつ軽量なSAR衛星を開発した“九州の宇宙の先駆者”

SAR衛星はいつでも地球を観測できるという利点をもつ一方で、観測には大きなアンテナを必要とし多大な電力を消費する。大型かつ高質量ゆえに、衛星1機あたりの製造費が数百億円掛かる高いコストが開発の難点であった。

質量が1t以上の従来のSAR衛星の開発は国が関与する研究開発機関や資金力が潤沢な一部の企業が行うもの。中小企業が市場に参入する余地は無いものとされてきた。

しかし、QPS研究所は、大きなパラボラアンテナをコンパクトに畳み小型衛星への搭載を可能にした展開式パラボラアンテナを開発した。軽量かつ大口径のアンテナを衛星に搭載することで、100kg級小型SAR衛星の開発を実現した。

衛星1機あたりの開発費を数億円程度に抑えたことで、開発に潤沢な資金をかけられる大きな事業体でなくても、持続的に小型SAR衛星を打ち上げて、取得したデータを販売できるビジネスモデルを確立した。

-

QPS研究所決算説明資料より

QPS研究所はこれまでに8機の小型SAR衛星を打ち上げて、現在は2機の衛星を商用機として定常運用している。衛星が取得したSAR画像データを用いた実証事業案件や衛星の開発案件等を官公庁から獲得し事業を進めている。例えばその一つには、日本政府による宇宙開発利用加速化戦略プログラムに参画し、地震や津波、台風などの自然災害に強い経済社会システムを構築していく取り組みにおいて、小型SAR衛星による観測データを提供している。

QPS研究所が近い将来に実現を目指しているサービスのビジョンは「地球上のほぼどこでも平均10分間隔で観測を行うことができる準リアルタイム観測システムの構築」である。このシステムを実現できれば、災害時における状況確認や、大型インフラの経年劣化の検知、車両・船舶等の動きを観測した安全保障や都市開発への貢献、交通サービス等への寄与などデータ提供のサービスの幅を大きく広げることができる。

準リアルタイム観測システムを構築するには、36機の小型SAR衛星の打ち上げが必要である。QPS研究所は小型SAR衛星の開発の加速に向けて、今年、新しい衛星開発拠点を本格稼働させた。まずは2028年5月末までに24機の運用を目標に事業を進めている。

株式会社QPS研究所の設立とファンドに出会うまでの経緯

「九州に宇宙産業を根付かせたい」というQPS研究所の原点

種子島宇宙センター、内之浦宇宙空間観測所、国内に4か所あるロケット発射場のうち2か所が九州にある。しかし、衛星やロケットを開発する宇宙産業が九州にはなかった。QPS研究所創業者の一人である八坂氏は2004年まで九州大学の教授として衛星開発を行っていた。退官後の2005年、八坂氏がかねてより抱いていた「九州に宇宙産業を根付かせたい」という想いを形にするべくQPS研究所の物語が始まった。

八坂氏は1963年に東京大学工学部航空学科にて宇宙、特にロケット開発について学んだのち、東京大学宇宙航空研究所の助手経験を経て、日本電信電話公社(現NTT)にて21年間衛星開発に従事し、その後、九州大学の工学部航空宇宙工学研究科および工学研究院にて教鞭を執ってきた。60年以上にわたり宇宙産業の発展に携わってきた宇宙開発の先駆者である。

協力を呼び掛けて九州全域から集まったビジネスパートナー

八坂氏は大学発の衛星プロジェクトを主導していたが、大学の研究室では、学生が入れ替わるタイミングで技術伝承が途絶えやすくなるという課題があった。長い期間、衛星開発のプロジェクトをともにし、九州に宇宙産業をつくるには九州の地元企業の協力が必要であると考えた。八坂氏は九州中の企業をまわり、講演会を通して、宇宙産業への参画を呼び掛けた。「九州に宇宙産業を根付かせたい」という想いに惹かれた企業が協力企業として集まり、衛星開発集積地の基盤が築き上げられていった。

1990年代後半より始まった八坂氏が九州全域の企業へ協力を呼び掛ける取り組みはQPS研究所創業後も継続して行われた。小型SAR衛星の開発・製造が具体的な事業となった現在では、北部九州を中心とした全国25社以上の企業がビジネスパートナーとして協力関係にある。QPS研究所が衛星開発を行う上では欠かせない技術力のネットワークとなっている。

“九州で培われた特別な土壌を絶やさぬために”入社して間もなく事業承継

QPS研究所現社長の大西俊輔氏(以下、大西氏)と八坂氏の出会いは、大西氏がまだ九州大学の大学院生の時であった。大西氏も衛星開発プロジェクトにて八坂氏の指導を直接受けていた学生の一人であった。「学生と協力企業の方々と一緒になって、とにかく楽しそうに宇宙のことをやられていました」。最初に出会った頃の八坂氏の印象を大西氏はこう振り返る。

衛星開発に没頭していった大西氏は、他大学の衛星開発のプロジェクトへも積極的に参加し、衛星開発の知見と経験を蓄積させていった。大西氏が大学院修了を控えていた頃、QPS研究所の創業メンバーの年齢は既に70歳を超えていた。

「先生方がそこからいなくなると、九州の地場企業と大学を繋ぐハブが誰もいなくなるし、卒業生達もみな就職してしまってハブをやろうとする人もいなかった」と言う大西氏。そして、「日本中のプロジェクトに参加してきた中で、当時の九州のように長年、複数企業と複数大学が一緒になっている土壌は他にありませんでした。新しいものはこういう土壌から生まれるのだろうなと思った時に、せっかく九州に生まれたし、この土壌をさらに良いものにしていこうと思いました」と続けた。大西氏の進路に迷いはなかった。九州に宇宙産業を根付かせる。八坂氏の想いを実現する伴走者として、2013年、QPS研究所へ入社した。そして入社半年後に社長の役職を承継した。

「八坂先生ができると言うのならできるだろうと思った」小型SAR衛星開発への着眼と経緯

大西氏が入社する前のQPS研究所は八坂氏らが共同研究などを利用する場ではあったけれど、継続的な収益を生み出すような事業活動を行っている企業ではなかった。「自分の給料は自分で」という命題を受けて入社をした大西氏は、これまでの衛星開発経験で築いたネットワークから、大手企業が行う衛星開発の一部分を業務委託として請け負う仕事を行っていた。

しかし、入社当初から仕事を受注できたという状況に安堵しないのが大西氏の起業家精神であった。「“下請け”だけではQPS研究所だけはやっていけるけれども、九州に宇宙産業を根付かせるというミッションは達成できない」。大西氏はQPS研究所自らが主体となる事業で収益を生み出す必要があると考えていた。

新しい事業領域を探すに際して様々な文献や資料を調べたという大西氏。「これまで小型衛星を造ってきたベースはありました。地球観測については継続して市場があると思ったので、小型衛星で何かやろうと思っていました。光学衛星をやるとしても差別化がはかれないために難しいと思っていたところ、小型SAR衛星をやっているところはありませんでした。ただ無いだけではなく、みな、開発を目指して様々な調査研究を試みているということがわかりました」。開発上のボトルネックは消費電力が大きいことであった。一方で、大型のパラボラアンテナを開発できれば理屈の上では小型SAR衛星を製造することができることがわかってきたという。

そこで、大西氏は「展開式のパラボラアンテナを製造しようと思えば製造できるものですか?」と八坂氏に尋ねると、「できるよ」という答えが返ってきた。小型SAR衛星の開発については道筋が立ってきた段階で、実際に展開式パラボラアンテナを製造できるのかという“未知”に対して、半世紀以上アンテナ開発をやってきた八坂氏から「できる」という言葉が返ってきたことは大西氏にとって大きな自信に繋がったという。「八坂先生ができると言うのなら、難しさはあるかもしれないけど、やり続けてやりつくせばできるのだろうと思った」。QPS研究所の小型SAR衛星の開発に向けた大きな挑戦が始まった。

投資家たちを説得できる経営人材の確保

一方で、小型SAR衛星の開発を進めるにあたって必要なのが開発のための資金であった。1機あたりの衛星の開発・打ち上げ費用はおよそ10億円。大西氏は手あたり次第に色んな場所へ顔を出して宇宙の話をするということを行った。

大西氏が宇宙について話したとあるイベントにて、大西氏へ声をかけてくれたのがベータ・ベンチャーキャピタル株式会社(旧:株式会社ドーガン・ベータ)の渡辺麗斗氏であった。大西氏は渡辺氏と意見交換を繰り返す中で、資金の調達先としてベンチャーキャピタルがあると知り、やがて、資金調達手段についてのイメージが具体化していった。

当時、株式会社産業革新機構に所属していた市來敏光氏(以下、市來氏)も、大西氏が渡辺氏から紹介された投資家の一人であった。

大西氏は小型SAR衛星を開発して地球観測をするという事業の実現に向けて投資家から資金調達を行うには事業計画をより詳細に詰めていく必要があった。どのようなビジネスモデルで収益を生んでいくか。どのような形で出口戦略を見通して出資者に対して利益を還元していくか。事業成長をしていく上でどのように組織を設計していくか。成長を担う人物をどうやって採用していくか。

市來氏は、ファンドから資金調達を行うには、事業構想の解像度を上げて計画を実行できるような “経営人材”を確保する必要があると大西氏へ伝えた。しかし、大西氏は具体的に九州という地でどういった人物にあたれば良いかわからずにいた。経営人材の獲得について腐心する中、「宇宙の事業について理解があり、経営も実行できる人」、大西氏の中では思い当たる人は一人しかいなかった。思い切って、九州出身である市來氏にQPS研究所へ参画してくれないかと声を掛けたところ、市來氏は快諾をしてくれた。

ビジネスモデルの確立とベンチャーキャピタルからの資金調達

市來氏がQPS研究所へ参画し、本格的な資金調達への活動が始まった。大西氏は投資家として多くのスタートアップをみてきた市來氏の知見を得ながら、様々なディスカッションを繰り返した。QPS研究所の理念やビジョンを創出し、小型SAR衛星を活用したビジネスモデルの構想を練っていった。そして、「10分毎に更新される準リアルタイムのGoogleマップ」というコンセプトができあがった。

36機の衛星コンステレーションを構築して、地球上のあらゆる場所の災害情報、交通情報、混雑情報等をデータ取得して顧客へ提供する。このサービスを持って株式上場を目指すという事業計画を立ち上げた。衛星開発の失敗リスクも考慮して2機分の開発資金に加えて、会社の運転資金を含めたおよそ25億円の資金調達を目標にベンチャーキャピタルを回った。

しかし、QPS研究所が本格的に資金調達に動き出した2016年当時、宇宙産業というものは新規性が高くリスクも大きいビジネスであったため、投資家たちから理解を得るのが難しかった。100社以上のベンチャーキャピタルを回るも投資契約を結ぶことはできなかった。

転機となったのは、アメリカの小型SAR衛星を扱うベンチャー企業であるCapella Space社が大型の資金調達に成功したというニュースが入ってきたことだった。事業環境は変わり、難航していた資金調達活動が大きく前進し始めた。そして、2017年にQPS研究所は、株式会社産業革新機構とスパークス・グループ株式会社が運営する未来創生ファンドをリード投資家として、UntroD Capital Japan株式会社(以下、UntroD社)が運営するリアルテックファンド、大分ベンチャーキャピタル株式会社が運営する大分成長企業ファンドなどの8ファンドから総額23.5億円の調達を行った。

ベンチャーファンドを活用して

地場企業の協力が重なって完成した小型SAR衛星1号機「イザナギ」

QPS研究所は2017年の初回調達からおよそ2年後の2019年に小型SAR衛星1号機「イザナギ」の打ち上げを成功させた。初号機の打ち上げには協力企業をはじめ多くの協力があった。

展開式パラボラアンテナの開発実現に向けては、QPS研究所が設計を行い、協力企業の技術が組み合わさり製品が形となっていった。「みなさんの長く培ってきた一人ひとりの尖った技術が組み合わさっていったからこそ開発を実現できました」と大西氏。

アンテナを開発するとなってから加わってもらった協力企業の数も少なくないと大西氏は振り返る。協力企業の技術者同士、「ここはうちではできないけど、こうやったらできるんじゃないかな」というアイデアから、別業態の企業へも声をかけていった。技術者たちともディスカッションを重ねながら衛星は完成していった。

社外取締役迎い入れによる組織体制の強化

経営面については、初回調達の主要株主から社外取締役メンバーを、UntroD社からはオブザーバーとして小正瑞季氏(以下、小正氏)を迎え入れた。宇宙産業を事業領域とする他の企業への投資経験を有するメンバーや、ものづくりについて豊富な知見を有するメンバーから、取締役会において助言をもらい活発な議論を繰り返した。

外部から知見を得るための仕組みづくりや、事業成長をともなった組織づくり、中長期的な視点での資本政策計画、事業成長にともなって直面する経営課題の設定を行ってもらい、その対策を進めていった。

説明責任を果たすことで醸成される組織統治

1号機の「イザナギ」は、衛星の打ち上げ自体には成功したものの、データ受信機能部分の不具合により、取得したデータの画像化には至らなかった。すぐに原因を究明し、2号機の開発へフィードバックした。

衛星開発が計画通りに進まなかった局面でも、投資家たちへの状況説明を通して原因の究明と対策をしっかりと追及することができたことが2号機の成功へ繋がったと言う大西氏。

リアルテックファンドの担当者であった小正氏は「アンテナはちゃんと開いていた。画像取得にはいたらなかったけれども技術の根幹に対しては成功していた」という技術的な視点でポジティブな言葉をかけてくれたという。

資金調達という観点からも、状況報告を通して投資家たちと密なコミュニケーションを重ねていったことは信頼の形成に繋がった。小型SAR衛星の開発という未知なる挑戦に対して、初回調達以降も継続して追加出資をしてくれるファンドの存在は資金調達の面だけではなく、気持ちの面でも大きな支えとなった。

事業会社との資本業務提携による資金調達と事業相乗効果

2号機「イザナミ」の画像取得を成功して以降事業計画は大きく進捗した。内閣府の宇宙開発利用加速化戦略プログラムへの採択、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下、JAXA)との研究開発契約の締結など、収益基盤となる事業進捗を果たした。

また、かねてより進めていた事業会社との提携もこの頃を機に動き出す。スカパーJSAT株式会社、日本工営株式会社と資本業務提携を結んだ。スカパーJSAT株式会社からの人材派遣による技術、経営ノウハウの提供、同社が有する販路を活用した販売体制の拡大、日本工営株式会社によるQPS研究所の衛星画像データを活用した地形や災害被害状況の分析ノウハウ。提携会社とQPS研究所の内部資源を互いに共有しあうことで相乗効果が生まれた。

債務保証制度を活用した金融機関からの総額50億円の融資契約

2023年は大きな転機の年となった。QPS研究所は継続的な売り上げが立ち利益が出る見通しが立った。一方で、36機の衛星コンステレーションを構築するには継続的に小型SAR衛星を打ち上げ続ける必要があった。切れ目なく資金調達を遂行する中で金融機関からの融資という選択肢が選べるようになったのもこの時期であった。

QPS研究所は独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う革新的技術研究成果活用事業円滑化債務保証制度を活用しシンジケートローンによる総額50億円の融資契約を締結した。業績が上がってきたとはいえ、スタートアップの信用余力で金融機関から数十億規模の大きな金額を借り入れるのは難しかった。そこで、QPS研究所は中小機構の債務保証制度を活用することで資金調達を実現した。

同時並行で遂行した開発、資金調達、上場審査

この時期は上場準備も本格化していた。一方で、3、4号機についてはロケットの打ち上げに失敗、5号機についてはロケットの打ち上げ契約をしていた会社が経営破綻となった。計画変更を余儀なくされながらも、衛星の開発、上場審査対応、ローン審査対応を慌ただしくも遂行していった。

QPS研究所は上場にいたるまでに100億円近い資金調達を行った。一連の対応については社外取締役のメンバー含めて様々な方から助言をもらえたことで早い段階から前もった取り組みを実施できたことで計画を進めることができたと大西氏は振り返る。

宇宙を事業領域とした企業としては2社目の株式上場

2023年の12月、QPS研究所は東証グロース市場への上場を果たした。宇宙を事業領域とした企業としては株式会社ispaceに続く2社目であった。小型SAR衛星の事業としては世界初の快挙である。「九州に宇宙産業を根付かせる」の実現に向かっての大きな1歩を踏み出した。

「今後、24機、36機の衛星を打ち上げるには上場は一つの目標で通過するべきイベントでもあったので、上場できたことについてはうれしいです。しかし、ここからがスタートともいえるので、改めて身が引き締まる気持ちです」。QPS研究所が目標とする衛星コンステレーションの構築に向けて、一層の気を引き締める大西氏。

宇宙事業の先駆者として公開市場で果たすべきQPS研究所の役割

今後、QPS研究所の事業成長含め、宇宙という産業が発展していくにはより多くの企業の参入が必要であるという大西氏。「公開市場の中で宇宙に関する企業はまだほとんどありません。QPS研究所が先行して市場に出たので、宇宙とは何かというのを皆さまにご理解いただくよう説明を続けないといけないし、積極的にコミュニケーションをとっているのが今かなと思います」

UntroD社が主催するリアルテックブレイクスルー道場

また、大西氏はリアルテックファンドの出資時から、上場した今でもリアルテックブレイクスルー道場へ継続的に参加している。

リアルテックブレイクスルー道場とは、UntroD社が主催する出資先企業の代表者を集った年に2回の交流会イベントである。UntroD社の投資先企業はQPS研究所を含めて、専門性の高い革新技術を開発している企業がメインである。

「色んな事業ステージの色んなスタートアップの代表者と接することで、わたしも起業当初に抱いていた強い情熱を再認識し、気持ちが初心に帰れるいい場所だと思っています」と大西氏。

今後の事業の展望について

QPS研究所を「自由な発想をもって開発をやり続けられる場所へ」

最後に大西氏は、QPS研究所はこの先、衛星に限らず宇宙の産業を広げていきたいとこれからのビジョンを語った。

「宇宙で何かをやるとなったら、今の知見がベースになるはずです。仮に宇宙で家をつくるとなったとしても、今の技術の発展形でできそうな気はしています」

「発展的な事業については、今QPS研究所にいるもっとフレッシュな脳をもった次の世代が新しいプロジェクトとしてリードすることもできると思います。そのためにアイデアがあがってきた時には、それを形にする仕組みづくりを社内でしっかりと構築する必要があります。アイデアを形にする時に連携する企業の方々がものにしていくための力も必要で、それはこれまでにQPS研究所がやってきたことであるし、強みでもあります。自由な発想を持って、それをやり続けることができる場所になっていきたいですね」

社長から起業家を志す方へのメッセージ

やりきる力を継続して持ち続けることが大切だと思います。QPS研究所でいえば、「九州に宇宙産業を根付かせる」ことにずっと取り組んでいますが、まだまだ道半ばです。

宇宙産業自体はまだこれからの状態で、ようやく、半世紀以上前にロケットが飛んで、宇宙に人が行こうかという感じになってきているところで、まだまだやるべきことはたくさんあります。

QPS研究所を創業された先生方の想いを我々の世代が次世代へ繋げるためにも、宇宙業界の発展にもっと寄与していきたいと思っています。そして、継続的に発展していくことを願っています。

ぜひ、次世代の起業家の方々も後世の起業家へバトンを引き継いでいって欲しいと思っています。

ファンド運営者の声

同社に投資をするに至った判断のポイント

宇宙領域においてポテンシャルが高いと考えていた小型SAR衛星分野において投資支援の対象となるスタートアップを探索していたところ、同社が小型SAR衛星の開発と事業化を展望していることを知り、当方からアプローチしたのが最初のきっかけとなります。投資検討に際しては、経営陣の皆様の想いやパッション、高い技術力とバランスの取れたチーム構成、衛星の低コスト化に資する展開アンテナの特許、防衛ニーズを起点とした官需および民需の事業ポテンシャル、九州の地域企業と連携した開発体制・エコシステム構築などを高く評価し、初回の投資判断に至りました。

その後、同社は堅実に研究開発や事業開発を進めつつ、衛星の打上げや運用の問題発生時においても適切な対処と極めて誠実な株主対応を徹底されており、それらを高く評価し複数回の追加投資も行いました。上場時の親引けの機会においても今後のさらなる成長可能性を評価し、弊社のレイターファンドから出資をさせていただきました。

中小企業成長支援ファンドの視点からみた同社の成功要因

同社の成功要因としては、市場環境などの時流以外では、高い技術力と誠実さに拠るところが大きいと考えております。

宇宙スタートアップは他の領域のスタートアップと比較して大きな投資額を要することが多いため、いかに打上げや運用の成功確度を高めるか、設計や開発プロセスの合理化による低コスト化や短期化によりいかに打上げや運用の回数を増やせるか、そのバランスが鍵を握ります。同社は、若く優秀なエンジニアである大西社長と老練な八坂先生らによる高い技術力や開発マネジメント力を持つチームが、低コストかつ相応に信頼性の高い衛星を開発しつつ、適切な時期に適切な規模の資金調達を継続することができ、多数回の実証機会を得られたことが重要な成功要因と捉えています。資金調達を継続できた要因としては、研究開発や事業開発の進捗はもちろんのこと、同社の極めて誠実な株主対応に拠るところも大きいと考えております。

UntroD Capital Japan株式会社

グロースマネージャー 小正 瑞季

-

※

この事例は取材した当時の内容をもとにとりまとめを行っているものです。

従いまして、現在の企業様の事業内容等と異なる場合がございますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。