支援機関の方へ

note株式会社

あらゆるクリエイターが想いを伝えて、創作を続けられる活動の本拠地

会社概要

- 事業内容

-

クリエイターが創作したデジタルコンテンツを配信するプラットフォームの開発・運営

- 本社所在地

-

東京都千代田区

- ホームページ

-

- 設立

-

2011年12月

- 売上高

-

23億円(2022年11月期)

- 従業員数

-

169名(2023年8月時点)

- ファンド事業

-

中小企業成長支援ファンド出資事業

- 同社に投資を行った出資先ファンド名 (無限責任組合名)

-

フェムトグロースキャピタル投資事業有限責任組合(フェムトパートナーズ株式会社)、CA Startups Internet Fund 1号投資事業有限責任組合(株式会社サイバーエージェント)、地方創生新潟1号投資事業有限責任組合(新潟ベンチャーキャピタル株式会社)

事業概要

「だれもが創作をはじめ、続けられるようにする」クリエイターのプラットフォームの運営

note株式会社(以下、当社)は、2011年12月東京都渋谷区を本社に加藤貞顕氏(以下、加藤CEO)により設立された。

当社は、メディアプラットフォームnoteを運営している。noteとは、クリエイターが、テキスト(文章)、画像、つぶやき、音声、動画などのコンテンツを自由に投稿・販売でき、ユーザーはそのコンテンツを自由に閲覧・購入することができるサービスである。

クリエイターはコンテンツの販売による直接的な収益化手段によって作品制作に集中することができ、ユーザーはコンテンツの購読やコメント投稿、「スキ」機能などを通じてクリエイターを応援し楽しむことができる。

-

note サービス画面

インターネット上におけるnoteという「街」づくりを目指して

当社は「だれもが創作をはじめ、続けられるようにする」をミッションとして掲げている。インターネットにおける創作を取り巻く課題を解決することで、noteはクリエイターの創作活動を支えている。

インターネットの発展により、あらゆる人が自分の創作した作品を発信する場所を得た一方で、創作活動による安定収益獲得の環境は整備されておらず、創作活動を続けられるのは一部のクリエイターに限られていた。

こうした状況の中、noteは、インターネットという荒野の中で新たに「街」をつくり、あらゆる人が集まり、さまざまな企業がお店を出し、インターネットにおける創作・ビジネスをはじめとしたあらゆる活動の本拠地となることを目指して始まった。

-

noteが目指す「街」のイメージイラスト

2014年4月にnoteがリリースされて以来、その認知度の向上とともに、インターネット上で個人のクリエイターから個人がコンテンツを購入することは一般的に行われるようになった。2022年度のnoteの年間流通総額は11,195百万円、クリエイター上位1,000人の平均年間売上は897万円となり、noteだけで生計を立てられるクリエイターもいる。

サービス開始から約10年、noteはインターネット上におけるクリエイティブの新たなエコシステムを確立した。

「CtoC×課金」という独自のビジネスモデルと最適なコンテンツを読者に届けられる 設計

noteは、あらゆるクリエイターが自らの想いを大切にしながら創作活動に専念できる場所作りを行っている。そうして生まれたクリエイターの個性が反映された様々な作品はnoteに多様性をもたらし、多くのユーザーを集めている。

noteの特徴の一つは多様な課金モデルである。広告収益が主であった従来のインターネットメディアでは、PV(ページビュー)獲得が目的のコンテンツが生まれやすい環境であった。一方、noteでは、クリエイターは自分のコンテンツへ価格設定を行いユーザーに購入してもらうことで直接的な収益を得ることができる。このため、クリエイターは良質なコンテンツを作るインセンティブが働きやすい。

そして、課金の手段はコンテンツの売買によるものにとどまらないのがnoteのユニークネスである。「メンバーシップ機能」は、月額制のサブスクリプション方式で、ファンや仲間から支援を受けられる機能である。クリエイターは、会員限定の情報発信や掲示板、イベントなどで支援者と交流を図りながら、毎月安定した活動資金を得て創作活動を続けることができる。

-

メンバーシップ機能 サービス画面

こうして、あらゆるクリエイターによって、想いのままに制作された様々なコンテンツは、AIによるレコメンド機能によって、そのコンテンツへの興味・関心が高いと思われる最適なユーザーのホーム画面へおすすめとして表示される。

-

noteトップページに記事がレコメンドされている様子

このため、noteは、幅広い層の人々に閲覧されるようなコンテンツから、ニッチなジャンルのコンテンツにいたるまで、多種多様なコンテンツが共存する場所となっている。

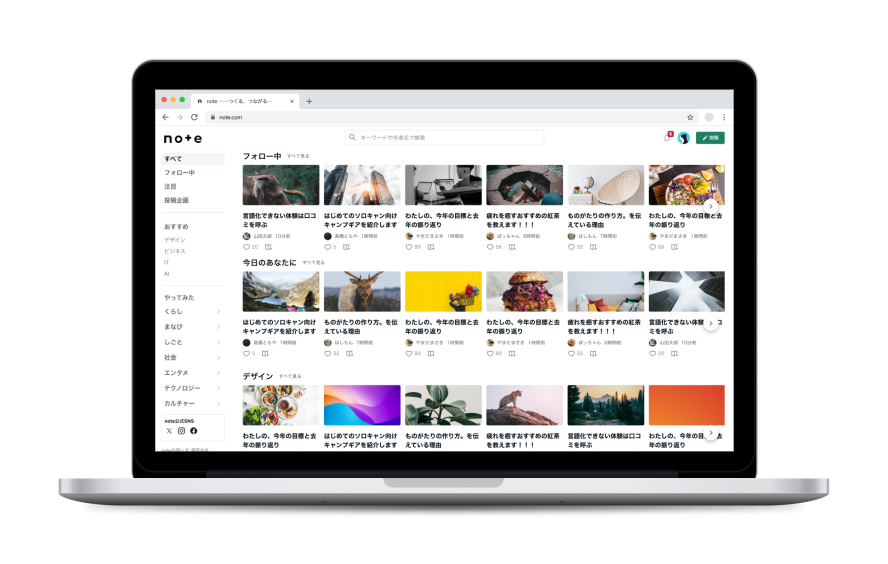

企業のオウンドメディア運営を支援するnote pro

noteの会員登録者数が100万人を達成した頃、2019年3月にリリースされた新たなサービスがnote proである。

法人向けのnote proは、利用企業が初期費用をかけずに、最短即日で自社のウェブサイトを持つことができるサービスである。ウェブサイトを運営する標準機能が備わっている上、noteプラットフォームから利用者を呼び込むこともできるため、利用企業はユーザーとの相互コミュニケーションに専念し、関係性の構築やブランディングのために活用することができる。

note proはサービス開始以来利用企業数を順調に伸ばしており、2023年には、契約数が700件を超えるまでに成長した。

-

note proの仕様例

note株式会社の設立とファンドに出会うまでの経緯

コンテンツ制作を取り巻く環境変化への危機感

「僕はコンテンツを作るのが好きで、かつ得意だったんですよ。でも、このままではこの場所が無くなると思ったんですよ」と話す加藤CEO。当社を設立する以前、大手出版社に勤めていた加藤CEOは、電子書籍の黎明期にこうした外部環境の変化を自身の肌身で感じたという。

当社を設立する以前、加藤CEOは編集者として、ビジネス書を中心に多くのヒット作を手掛けてきた。2009年に発行された「もし高校野球の女子マネジャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」は累計発行部数300万部を超え、ビジネス小説界に金字塔を打ち立てた。

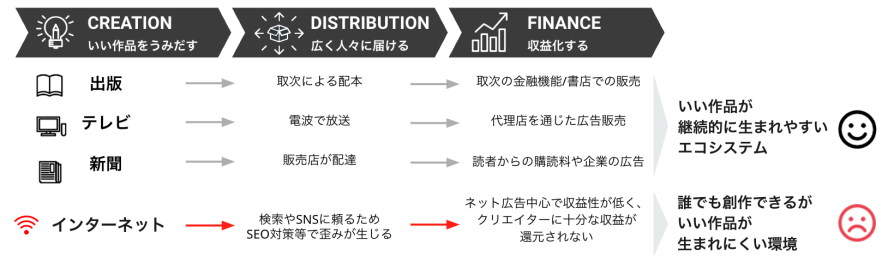

いい作品を継続的に生み出すエコシステム

2000年から約10年間にわたり出版社にて、コンテンツを作る側にいた加藤CEOは「これまで出版という業界は、強固なビジネスモデルが100年にわたり続いてきた」と分析する。

出版、テレビ、新聞といった既存メディアを取り巻く強固なビジネスモデルとは、クリエイション(創作する)、ディストリビューション(流通させる)、ファイナンス(収益化する)という3つの柱が機能し、良い作品が継続的に生み出されやすいエコシステムのことである。

出版業界は、一般的には、本の著者、出版社、出版された本を書店へ流通させる取次会社、書店によって支えられている。

著者と編集者によって出版された書籍(クリエイション)は、取次会社によって書店へ流通(ディストリビューション)されて消費者の手元へと届く。日販グループホールディングス株式会社や株式会社トーハンを代表とする出版物の取次会社は、出版社から書籍を買取り(ファイナンス)、書籍は全国の書店にて販売される。出版業界では、この取次会社がディストリビューションとファイナンスの大きな機能を果たしており、出版社の手により著者が書籍を創作し、全国の書店に書籍が並べられ、書籍が売れれば、著者は対価を得られ、また次の創作物が生まれるというエコシステムが形成されている。

-

創作を取り巻くエコシステムの図解

しかし、既存メディアを取り巻いていたこれまでの環境は、2010年以降、クリエイション、ディストリビューション、ファイナンスを内包した強力なプラットフォーマーの登場によって大きな変化を迎える。

Amazonが電子書籍リーダーであるKindleをリリースし、Netflixは動画コンテンツのストリーミング配信サービスを開始する。力を持ったプラットフォーマーが3つの柱を内包し主導権を握ることでコンテンツ産業の中心がオフラインからオンラインへ急速に移行し、既存メディアのエコシステムが弱くなってしまう。出版社に在籍しクリエイター側にいた加藤CEOには、そんな未来が見えていたという。

デジタル上は「クリエイターが本気でコンテンツを作る場所になり得ない」という課題

一方で、インターネット全体に目を向けると、コンテンツ産業にとって、従来のメディア業界で確立されていたクリエイション、ディストリビューション、ファイナンスのエコシステムが全く確立されていないという現状に突き当たった。

ディストリビューションに関しては、ユーザーの検索が頼りであり、SNSを活用しても特定のフォロワーにしか作品を知ってもらうことができない。ファイナンスに関しては課金の手段が確立されておらず、収益の頼りは広告収入であった。インターネット広告の単価の相場は0.1円程度と書籍の販売に比べると大きく劣ってしまう。

「例えば、宮崎駿氏の新作をYouTubeで配信したとする。おそらく10億回再生くらいにはなると思いますが、広告収益としては2、3億円にしかならない。一方で従来の映画上映であれば50億円とかに吊り上がるわけです。インターネット上でクリエイションを行っていく上では、ここに手をつけないと話にならないわけです」。“クリエイターが本気でコンテンツを作る場所になり得ない”と、加藤CEOはインターネットメディアの当時の状況を端的にこう表現する。

メディア環境の変革期の只中、“インターネット上にクリエイション、ディストリビューション、ファイナンスというクリエイターのエコシステムを確立させる”というやるべきことがハッキリとしていた一方で、加藤CEOは自分が会社を起こして、この課題を解決する事業を手掛けるという発想はもっていなかったという。しかし、一つの出会いが、その意識を変えるきっかけとなった。

フェムトパートナーズ代表磯崎哲也氏との出会い、起業への意識

「ぼく、編集者なんで、面白そうな人に会うのが仕事なんですよ」と話す加藤CEO。出版社に勤めていた時代に同僚の編集者の紹介を通じて出会ったのが「起業のファイナンス」※の著者であり、ベンチャーキャピタルであるフェムトパートナーズ株式会社ゼネラルパートナー(代表)の磯崎哲也氏(以下、磯崎氏)であった。

「全然、起業とか関係なく、ただ、磯崎さんと会って話したかっただけなんですよ」と振り返る加藤CEO。「クリエイティブ側の立場が弱くなる未来」、「誰かがその解決のために取り組む必要がある」といった加藤CEOが抱いていた業界の課題意識について想いのまま話した。すると、磯崎氏から「なら、加藤さんが自分でやればいいじゃないですか。お金なら調達すれば大丈夫です。僕が手伝いますよ」と返ってきたという。

優秀な編集者としてのスキル・ノウハウや、既存メディアの現状と課題を解像度高く理解していること、ITのノウハウも有しコンテンツ制作にも強いこと、加藤CEOのこれらの総合的な能力は、この課題解決を実現する起業家として、その可能性を磯崎氏に見込まれた。

思いがけない返答に最初は戸惑った加藤CEOであったが、次第に起業への意識が芽生えていったという。

※「起業のファイナンス」とは磯崎氏の著書である。スタートアップが成長する上で、関わりのある人たちの「インセンティブ」を主題におき、スタートアップを取り巻く複雑な資金調達について解説している。

創業間もなくの資金調達と「cakes」のリリース

加藤CEOは、2011年12月、株式会社ピースオブケイク(2020年4月にnote株式会社へ社名変更)を起業した。そして、磯崎氏が運営に関わる組合のフェムト・スタートアップから6.4百万円の資金調達を行った。

それから、ほどなくして、株式会社サイバーエージェントが運営するCA Startups Internet Fund 1号投資事業有限責任組合(以下、CAV)からも35.5百万円の出資を受けて、当社は事業開発に邁進していく。

当社を創業した当初、加藤CEOは資金調達を行うことは初めての経験であり、事業計画書などの作り方すらもわからなかったという。当時、CAVの担当者として加藤CEOへ付いてくれた大下徹郎氏(以下、大下氏)は、CAVが当社へ投資するにいたる前から、資料作りやプレゼン準備の手伝いに加わり、CAVからの出資決定を得られるまで親身に支援をしてくたという。

磯崎氏や大下氏といったベンチャーキャピタリストの支えは、当社がサービスをリリースさせるまでの間、事業開発のために必要な資金を調達するという重要な局面で大きな力となった。

そして、当社は2012年9月、プロのクリエイターが執筆したコンテンツを購読できる会員制サイトcakesというサービスをリリースする。

cakesとnoteの一連の構想

2012年9月にサービス開始されたcakesは2022年8月にサービスを終了し、当社が運営するサービスはnoteへ一本化された。

加藤CEOはサービス構想時から、現在のnoteのような、プロ・アマチュア関係なくあらゆるクリエイターと、ユーザーがコンテンツを売り買いするサイトを想定していたという。しかし、当初は、大規模なプラットフォームを作るうえで、“どんな人が集まるかわからない”という課題があった。

「インターネット上の荒野の中に、ポンッと街を作るわけだから、自然に任せすぎるとどんな街ができ上がっていくのかわからないですよね。最初の住人というか、“初期値”が重要で、これが街の行方を左右すると思ったんです。だから、まずはcakesで、プロが作った質の高いコンテンツに課金ができる場所を作りました。」

そうして、cakesリリース直後から間もなくnoteの開発にも取り掛かったという。

事業開発に向けてのさらなる資金調達

当社はcakesを運営しながらも、並行してnoteの開発を進めていくにあたってさらなる事業開発のための資金が必要であった。資金調達のために、何十社とベンチャーキャピタルをまわり、投資家へ出資の相談を行ったという。そして、2013年4月、磯崎氏が運営に関わるフェムトグロースキャピタル投資事業有限責任組合と、ジャフコグループ株式会社が運営するジャフコSV4共有投資事業有限責任組合から3億円の資金調達を行うことができた。磯崎氏は当社の社外取締役に就任し、経営に参加することとなった。

ベンチャーファンドを活用して

フェムトパートナーズによるハンズオン支援

2014年にリリースされたnoteは初日に1万人のユーザーアカウント登録を達成するも、2017年までの3年間は伸び悩んでいたという加藤CEO。磯崎氏を中心としたフェムトパートナーズのメンバーには取締役会以外の定例会議にも参加してもらった。時には、合宿も行い胸襟を開いた議論を交わしてきた。

「プラットフォームを普及させることは結構難しいことで、人がいないと人が集まらないんです。だから、どれくらいの年数でどの数字をどこまで持っていくか、そのためにはお金がいくら必要か、事業計画の話を交えたさまざまなプランニングを行っていましたね」と加藤CEO。多くのベンチャー企業へ投資をし、支援の実績を有するフェムトパートナーズの経験と知見は当社の事業成長にとって大きな役割を果たした。

ファイナンス戦略のパートナー

当社は2017年に株式会社電通を始めとした事業会社と資本業務提携を結んだ。これを機に、事業会社との資本業務提携による資金調達を行っていく。加藤CEOとともに、この資本政策を立案していったのが経営管理の吉島彰宏氏(以下、吉島氏)である。

吉島氏は、もともと様々なスタートアップにてファイナンス支援を行っていたところ、磯崎氏からの紹介で、2012年より当社へ参画したメンバーである。ベンチャー企業の資本政策の知見を有する吉島氏は、当社の事業成長のフェーズに合わせて、必要なコーポレート人材の獲得の提案や、事業会社との資本業務提携を主導していった。

「お金まわりに関しては経験がなかったので、まわりの人たちに力を貸してもらうことで、事業を進めていくことができた」と加藤CEOは当時を振り返る。

既存メディアとの資本業務提携により相乗効果の発揮

当社は事業を成長させていく過程で、広告代理店、テレビ局、新聞社、YouTuberのマネジメント事務所とさまざまなメディアパートナーとの資本業務提携を行った。

「コンテンツ作りにおいて、デジタル上でインフラをつくろうとしているぼくらと、コンテンツはあるけれど、デジタルにどうやって打って出るか悩んでいる彼ら(メディアパートナー)なので、協力する方がお互いリーズナブルで、ご一緒しませんかというのは自然な流れでした」という加藤CEO。

noteで生まれた作品が、テレビや映画、書籍、新聞など、さまざまなメディアに広がり、多くの人に知ってもらえる機会を得ると同時に、メディアパートナーにとっても、noteが新たな才能との出会いの場となるという、相互にとって良好な成果をもたらす関係を築いていった。

上場による意識の変化

2022年12月、当社はグロース市場への上場を果たした。上場を果たすまでの過程における組織体制の強化の重要性について大きく実感したという加藤CEO。「人事体制や業務の承認・フローなど、しっかりとしたものが求められるなか、それらを当たり前にすることはベンチャーにとっては大変なことで、一気に締め切りをきって、やることができたのは良かったですね」と振り返った。

公開企業となった今、「さまざまなステークホルダーのみなさまとの対話を通して事業を作っていくことは大変だけれども、会社にとっては良いことである」と話す加藤CEO。市場に対して常に説明責任を果たしていくことで、会社の認知度の高まりに加えて信頼も高めることができるのは株式上場の大きな意義だという。

今後の事業の展望について

創作の「街」づくりと黒字化の達成へ

今後の展望について、加藤CEOは「あらゆるクリエイターの創作をお手伝いするという我々の大きなゴールは変わらない」ことを前提とした上で、今現在、注力していることは、売上高を伸ばして黒字化を達成することであると述べた。

ゴールへ向かってスピードアップをするために、企業価値をさらに高め、より大きなチャレンジをしていく。そのため、まずは黒字化を達成し、株主からの信頼を得て株価を上げていきたいと語る。

世界中へ才能が展開していくクリエイティブのプラットフォームへ

そして、日本のコンテンツは世界中から大きな需要があり、インバウンド・アウトバウンドについて大きな可能性を感じているという加藤CEO。

YouTubeなどネット上の動画配信メディアの普及により、コンテンツの出口が急速に増えた昨今、コンテンツの原作が不足しているという課題は世界中で起きている。

当社では、年に1度、創作大賞という投稿コンテストが行われている。2023年に第2回目が開催された創作大賞では、約34,000件の作品が投稿され、出版社を始めとした16のメディアが審査側として参加した。前年も、本コンテストの受賞作品が書籍化、映像化を果たしており、新たな才能とメディアの出会いの場として、確立されている。

出口としてのメディアが充実していく一方で、作品を生み出す才能が世界中から求められている。その中で、日本のコンテンツ市場に対するアウトバウンドの引き合いは非常に強く、noteを基盤として新たな作品を生み出す機会に、大きな可能性を感じているという。

CEOから起業家を志す方へのメッセージ

私はコンテンツづくりが好きであり、得意でした。しかし、出版業界を始めとするこれまでコンテンツ制作を支えてきた業界は縮小の一途をたどっており、このままでは、クリエイターがコンテンツを作る場所がなくなってしまうのではないかと危惧しました。また、インターネット上でコンテンツを収益化できるプラットフォームの必要性は高まっていましたが、そのニーズに応える人はいませんでした。そこで僕は自ら起業することを決意しました。

現代は、実行力さえあればなんでもできる時代です。資金調達する手段もあり、すべてをひとりでやる必要はありません。自分がやるべきことにフォーカスして、できないところは人に力を借りることも大切です。思い描くビジョンに向かって、思い切り頑張ってください。

-

加藤貞顕CEO

ファンド運営者の声

同社に投資をするに至った判断のポイント

会社設立前の加藤氏にお会いして、それまでの出版業界での経験や実績、IT技術への理解や洞察から、出版DXを行うのであれば加藤氏を置いて他にいないと思いました。起業の相談をさせていただく過程から、その後のサービスの立ち上がりを見て、新しい情報発信のプラットフォームになるのではという期待を持ち、投資させていただきました。

中小企業成長支援ファンドの視点からみた同社の成功要因

加藤氏をはじめとする経営陣の粘り強さだと思います。経営メンバーの交代や事業が伸び悩む時期、資金調達に苦労したタイミングにおいても、あきらめずに地道に次の手を打ち続けたことが、その先の成功に繋がったのではないでしょうか。また何においてもクリエイターファーストで考える視点が、サービスの使いやすさを高め、継続的な利用を促進したと考えます。

フェムトパートナーズ株式会社

-

※

この事例は取材した当時の内容をもとにとりまとめを行っているものです。

従いまして、現在の企業様の事業内容等と異なる場合がございますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。